銅山嶺錢王古道:深山采銅 方巖祈福

這條古道,因吳越國時期開采銅礦而形成。

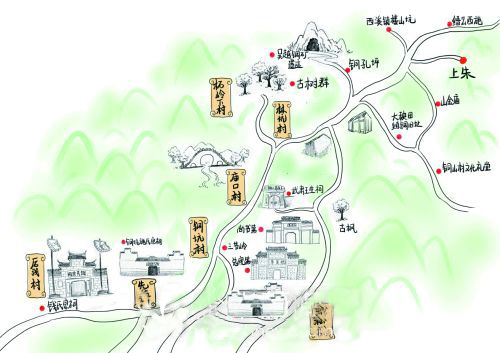

從永康方巖鎮后淺村起,途經先盆、銅坑、廟口、林坑,到達舟山銅山村大秧田,并有一條岔路通往方巖獨松村,且有路通往縉云等縣市。

多少年來,采銅人挑著重重的擔子走過。相傳張弓射潮的吳越國王錢镠也曾經走過。

古道也是鄰近各縣市百姓上方巖拜胡公的必經之路。他們懷揣虔誠的心愿,向胡公獻上最精彩的表演。

古道一度熱鬧,砍柴的,趕集的,做買賣的……因為風景優美,人文深厚,去年,銅山嶺錢王古道入選“浙江最美森林古道”“浙江十大人文古道”。

采銅踏出古道

只有置身山野,你才真正覺得來到了春天里。

遠處的山安安靜靜的綠著,近處的花熱鬧而肆意。紫色花的瀑布傾瀉一樹,那是開得不管不顧的紫藤。山青花欲燃,想必是形容杜鵑。桃花灼灼在枝頭,當它把花瓣飄落在濕漉漉的黑色巖石上,就變成了一片片輕盈的夢。

槭樹的葉子還只是小小的衣裳掛在樹梢,果實已經張開翅膀想去天空飛翔。天空依然有點陰沉,因為剛下了一夜的雨。正是這雨,把山色洗得清新怡人,也讓隨著古道綿延的小溪,更加暢快地流淌。它歡歌著流進永康江,再一路往西,最終匯入錢塘江。

1096年前,相傳從錢塘來了位尊貴的客人。對于這位客人,我們最熟知的典故就是“錢王射潮”。錢江潮水屢毀海塘,當時人們以為是潮神作怪。勇猛的錢王,就在八月十八潮神生日那天,挑選一萬名精銳的弓箭手,張弓射潮,逼得那潮水不敢向岸邊沖擊過來,彎彎曲曲向西南逸去。

錢王,即五代十國時期吳越國的創建者錢镠。那么,錢王為什么駕臨永康的群山之間這一條彎彎曲曲的小路?據說和此山中的銅礦有關。根據《永康縣志》記載,“早在五代吳越錢武肅王時,已在銅山設置礦點采銅”。

錢宏偉是金華錢镠文化研究會的秘書長,對錢王和錢王古道做過一番深入研究。他說,錢王此番是去巡視銅礦開采情況,時間大約是921年。不知道那時是不是春天,也不知道錢王有沒有震動于山野之間蓬勃的春色,傳說他在經過一個叫金玉坑的地方時,見風景優美,插木紀念。不料此木成活,“不枝不葉,形同槁木而神采煥然”。當地老百姓以為天神下凡,加之錢王采取保境安民的政策,經濟繁榮,甚得敬仰。于是,就在此處建造了一座奉祀錢王的生祠。

雖然只是一座小小的廟,看起來很不起眼,卻事關重大。銅山嶺古道邊幾個村莊的繁衍生息,都因之而起。根據《銅川錢氏宗譜》記載,錢王五世孫錢律陳情省親時經過此地,見建有生祠,“喜其山水秀麗,風土淳厚”,讓他的孫子錢懋功從永康遷居到如今的方巖鎮銅川村。就這樣,錢氏后裔在此扎根。后來,有一支搬到先盆村,又有一支搬到后淺村。先盆后淺,在永康話里是“先搬后遷”的諧音。

如今,小廟仍然矗立在溪水邊,流水不息,香火不絕。那棵“神樹”就在小廟背后,“創之可見朱紅,推之隨之搖動”。可惜的是,“文革”時被人砍去。其實,在金華,還流傳著錢镠與樹的另一個傳說。侍王府“耐寒軒”前兩株高數丈的千年古柏,相傳就是錢镠親手種植。

錢王在銅山嶺古道上驚鴻一瞥,留下了動人傳說。銅礦的開采則一直延續。清光緒十七年(1891),李汝為等編寫的《永康縣志》卷一記載:“銅山距縣五十五里,山故產銅。宋元祐中置錢王、窠心二坑,課銅一十二萬八千斤,宣和中以課不及額廢。紹興中復置課銅二千三百五十五斤,又以苗脈微渺采亦無獲廢。”

翻譯一下就是,銅山距永康縣城55里,山本來就產銅。宋元祐年間,在銅山上設置了錢王、窠心兩個礦坑,采銅12.8萬斤。到了宣和年間,因為產銅達不到規定數量而停采。紹興年間,重新恢復生產,采銅2355斤,后來又因為礦脈含銅量少,即便開采也沒有所獲而停止。

銅山嶺古道的形成,無疑與采銅息息相關。有那么多采銅人需要上上下下,也有那么多礦石需要運輸出去。可以想象,這條路充滿了艱險。對于古代采銅人來說,春天,并不完全意味著我們今日所見的美好,往往也伴隨著危險。雨水讓山色一碧如洗,也會造成山體坍塌。因此,銅孔坪附近有山金廟,因為銅在舊時又稱“山金”,山金廟就是采銅人為護佑平安而修建的。

山金廟、銅孔坪、銅屙灘……一個個地名,都在默默述說著銅山采銅的歷史。如今在古道邊,還能看到銅礦遺址。在銅山嶺頭去楊坑途中的“仰天燈盞”,有一個海拔最高的銅礦遺址。錢宏偉去探過洞,他說,礦洞深10多米,如今已成了蝙蝠的家。

直至上世紀50年代末,銅山還經歷了一次采銅“盛況”。那是1958年,“大辦食堂、大煉鋼鐵”的年代。8月,選點鉆探。鉆山機很大,是銅山村民像“螞蟻移窩”一樣,把它從獨松沿著新嶺抬進銅山的。9月,當地創辦了“地方國營銅山煉銅廠”,開展大規模煉銅活動。礦石大多來自銅孔坪,運送礦石和木炭的民工達400多人。煉銅的地方,就在銅山嶺古道的終點站:大秧田。

大秧田是舟山鎮銅山行政村的一個自然村。小小的村落雞犬相聞。如今,村里只住著程顯克三兄弟。那一年,程顯克還小,他對煉銅的最深印象就是小高爐。“夜里冷,我們就睡在煉銅的小高爐旁邊,兩把大風箱呼啦啦一夜到天亮,爐子也一直燒到天亮。” 不過,據說銅礦石“銅含量不高, 被硫磺占去了”。

小高爐的大風箱呼啦啦扯了三年,直到1961年,銅山煉銅廠才停辦。

祈福之路:上方巖拜胡公

銅礦停止開采了,古道卻依然熱鬧。這條因為采銅形成的路,在后來的日子里,就成了沿途百姓出入必經之途。不論是砍柴、田作,還是經商、趕集,都要從這里經過。而且,它還是一條朝圣祈福之路:上方巖拜胡公。

在大秧田村不到的地方,銅山嶺古道延伸出兩條岔路:往下走,通往銅山、方山口、舟山、壺鎮;往上走,可以到達縉云的西施、上朱、白竹,乃至磐安、東陽、仙居。

“這里是五縣通道,一直通到方巖。以前作戰地圖上都有這條古道的。路寬寬大大,磐安的方前、大皿都從這里走。冷水過來,大概35里路。”程顯克說。最近的是縉云,走過去只有2.5公里,“所以我們打電話到縉云的西施、上朱最不劃算了,這么點路就要算漫游”。

作為浙中之神,胡公的影響力也一直“漫游”到鄰近各個縣市。每到農歷八月,古道就迎來了最熱鬧的時候,縉云、磐安、東陽的山民陸陸續續上方巖了。八月初一上頭香,八月十三胡公生日……來來往往的人絡繹不絕,一直鬧到九月重陽。最好看的當然是迎案。小時候,每到這時候,程顯克幾個兄弟都喜歡在村口看熱鬧。

“迎案隊伍也都是從這邊走的,從縉云那邊過來。有打羅漢的,有扮成三十六行的,什么行業都有,當官的也有,做木的也有,耕田的也有。鍋灶綁在小腿上的,那是懶漢,還有討飯公討飯婆……”回憶童年往事,程顯所說得津津有味,他還賣了個關子:“方巖那四天王(四根柱子)你知道哪兒來的嗎?是古時候從仙居運出來的。柏樹的柱子,太重了,抬不動。只好等到冬天的時候,路上結了冰,從冰上拖過去的。”

因為路途遙遠,方巖客通常是凌晨兩三點鐘就開始走,天還沒亮,大秧田附近的古道已是人影幢幢,人聲喧鬧。“大家燈籠的燈籠,電筒的電筒。燈籠用棒子挑出去一點,前三后四,可以照七個人。后面一盞也是前三后四。就這樣,嘩嘩嘩,一整隊過去。”

長長的喜慶的隊伍在古道上蜿蜒而過,隊伍中的人們一個個滿懷期待。他們要將最精彩的表演獻給胡公大帝,在他面前許下最虔誠的愿望,祈盼風調雨順、五谷豐登、全家安康……

這是古道一年一度的特別時光。此時的古道,承載著路人太多的祝福,以至于具有了象征意義。而在大多數時候,一步步踩在上面的,是一雙雙打著草鞋的腳,因為常年勞作布滿了老繭的腳。

因為這里地處深山,來砍柴的人特別多。別的村莊柴火不夠,就在支付了相應費用后,到這里來砍。“永康上半個縣,都到這里砍柴。”程顯克說。砍柴都是在秋冬天,凌晨三四點鐘,帶上幾個玉米餅就出發了。大概1962年、1963年的時候,他們還收過票,名為“山神錢”:“2角錢一擔的柴,最多的時候,一天要收500擔。”

農耕時代,山民的日子無疑是非常辛苦的。土地稀少,糧食不夠吃。只能靠賣點柴火,扎點掃帚,零零碎碎的錢湊起來買糧食。“一擔柴火賣兩塊半,糧食一擔要十八九塊錢。”要賣掉八擔柴火,才能買一擔糧食。可能唯一的例外是上世紀60年代初,到現在還有個笑話流傳,說銅山村有個人,在那個年代一擔蘿卜擔出去賣,挑回來一個大衣櫥。當時人們開玩笑,蘿卜值錢哪,一個干部不如一擔蘿卜。

在從前,方巖的派溪集市非常興旺。于是,逢二、逢七的派溪集市,古道就熱鬧異常。縉云那邊的山民也過來趕派溪集市,背著樹的,扛著掃帚的,擔著柴火的,松毛松果也拿去賣……有時候,山民頭一天砍了柴,先把柴火放在涼亭里,第二天再空手上來,可以省點力氣。涼亭里放不下了,就隨便放在路邊。山民淳樸,“滿路都是柴,也沒人偷”。

這么多人來來往往的古道,日常怎么維護?自有一種“古道人心”。哪里的路坍塌不能走了,大家就會湊幾個人,趁農閑或下雨時去修補一下。不需要工資,也不求回報。“銅山嶺腳那個涼亭,都是獨松人和我們這里人,這個助一點,那個助一點修補起來的。瓦是別人拆了舊屋后,擔過去的。櫞木是你背幾根,我背幾根,放在那里,等做木老師去修。你如果抬頭看涼亭的櫞木,還能看到捐助者的名字。”程顯克說。

早些年,他家燒水一天燒到晚,給過路的人喝。三四十年前,古道上走的人少了,道路也漸漸被荊棘遮蔽。去年,古道被重新開辟出來,越來越多的人慕名而來,走一走古道,感受當年的人們深深淺淺的生活印記,聆聽青石板上悄悄滑過的歷史跫音。

訪訪古村 探探礦址

方巖鎮后淺村是銅山嶺錢王古道的起點。

參觀后淺村,必看錢氏宗祠。“武肅發祥綿世澤,文禧濟美振宗風”,祠堂中一幅對聯,道明了后淺村的由來。后淺村是永康錢王后裔最大聚居村,全村1200多人口,98%以上的家庭是武肅王錢镠后裔。

“建造這個祠堂花了170多年時間。后廳是1721年開始建造,中廳是1852年,前廳是1892年。”金華錢镠文化研究會秘書長錢宏偉介紹。祠堂還有個特別之處,就是它的“四大金剛”(即四根石柱)工藝精湛。有個傳說:“當年建造宗祠中進時,村里人家輪流請石匠師傅吃飯,家家戶戶都殺雞招待。石匠師傅覺得后淺人這么熱情客氣,特意用生鐵把‘四大天王’磨得非常平整。平整得往上面套一個箍,可以從柱子頂上滑下來。在從前,這已經算相當不錯的工藝了……”

后淺村還有個獨一無二的習俗: 放水燈。這也是永康的非物質文化遺產。“古代的時候就有放水燈習俗。農歷二月二‘龍抬頭’,家家戶戶放水燈。古時是用稻草做成一個窩,那時沒有蠟燭,就用松明點上,放在琴溪上飄走。改革開放后,用了蠟燭,后來又改成花燈。”

錢宏偉分析,放水燈習俗和錢王也存在千絲萬縷的聯系,“錢王射潮,把錢塘江這條龍給鎮住了。后淺村人以放水燈的形式,祈福風調雨順,國泰民安”。

永康紅軍兵工武器生產基地舊址

銅坑村的施氏宗祠是永康紅軍兵工武器生產基地。1930年,中國工農紅軍第十三軍第三團在永康創建。考慮到紅軍戰士赤手空拳難以與裝備著步槍、機關槍的國民黨軍隊相抗衡,紅三團領導決定加強軍工武器的生產。永康是傳統的五金之鄉,尤其在銅坑一帶五金工匠眾多,加上銅坑地處偏遠,于是將紅軍兵工武器生產基地放在銅坑村,生產工場就設在該村的施氏宗祠里。

采銅煉銅遺址遺跡

至今,古道周邊依然可以尋訪到許多古時采銅煉銅留下的遺跡。

銅孔坪采銅遺跡:礦洞呈穹隆形,洞兩邊都是巖石,青苔覆蓋的巖石發出金屬光澤。經永康市文物部門認定,這個礦洞最早是宋代開鑿的,1958年前后又進行了開采。

吳越國銅礦遺址:位于銅山嶺頭去楊坑途中的仰天燈盞,海拔632米。2012年,該銅礦遺址在永康第三次全國文物普查時,被列入不可移動文物名錄。2013年8月,金華錢镠文化研究會在此刻碑紀念。

銅屙灘探礦遺跡:銅屙,就是銅渣的意思。銅屙灘,顧名思義,或許就是古代堆銅渣的地方。1958年8月,浙江省地質局第十三地質隊在銅屙灘選點鉆探。鉆探深度達100米,取出大量巖芯用于分析。銅屙灘至今還有一個很大的泉眼,這就是當年的“鉆山機孔”。泉水汩汩流出,終年不斷。

大秧田煉銅遺跡:1958年的“地方國營銅山煉銅廠”,就在大秧田煉銅。據說,當時大秧田一帶,白天煙霧彌漫群山,夜晚爐火映紅天空。至今,礦石以及煉銅留下的爐渣還隨處可見。

銅山村銅礦展館:如果想進一步了解銅山采銅的歷史,可以去舟山鎮銅山村走走。在銅山村的文化禮堂內,設有村史展館,展館里就有銅山銅礦的詳細介紹。文化禮堂門口,左右兩幅圖也值得看看,你會發現,你在這里見識了兩個永康之最:銅山村是永康姓氏最多的村莊,有16個姓氏;也是自然村最多的村莊,共有31個。

獨松村明代建筑

“這條溪叫做松溪,榜眼公的號也是松溪。”

榜眼公,是獨松村的程姓后人對程文德的敬稱。程文德是永康唯一的一個榜眼。

在獨松村行走,不時能觸摸到它厚重的歷史積淀。村里現存年代最久的建筑是“繩武堂”,建于明朝初年,為定居獨松的第一個太公興建,有600多年歷史。繩武是什么意思?村里90歲老人程終福說,因為年代久遠,問問這個,問問那個,都解不出。“后來電腦發達了,百度是個書櫥,什么都有,就到百度里去找。”終于弄明白了,是繼承祖先業績的意思。

總憲第和尚書第是兩幢相鄰的建筑,均建于明代。總憲第是程文德之父程銈的府第。他是一名進士,曾任四川按察使。尚書第是程文德府第。程文德為明嘉靖八年榜眼,吏部侍郎兼翰林學士贈禮部尚書。在永康歷史上,他的政績及學術成就均值得后人紀念。《明史》里有他的傳記;明代著名思想家、文學家李贄專門為其做傳, 給予“清正名臣”的美譽;《四庫全書》收錄他的著作。他為官27年,清廉剛正,去世時,竟然“貧不能殮”。

“以前走山路都逃不過這里”

獨松附近古道:

“現在公路這么方便,以前走山路都是逃不過這里的。”90歲老人程終福介紹,除了去銅山嶺的古道,獨松這邊還有四條古道,一條到荷花廟,一條到新樓,一條到壺鎮,叫桃樹嶺,還有一條到棠溪上馬,再過去就是磐安。

從獨松的水庫進去,趁直走,中途有個涼亭,直去可以到新樓,再轉過去,就是縉云壺鎮。左手又是去銅山。這條古道有個有趣傳說:路邊有個天生的石臼,每天都會有一斤谷從石臼里出來。那斤谷很寶貴,都是拿到寺廟里去,當成和尚的糧食。到了后來,有人心不足,要把石臼鑿大一點,可以多出點谷。結果,到后來,這一斤谷就沒有了。所以說,人心不能太貪。

銅山村附近古道:

銅山自古有“銅山十八寮”的說法,因而古道眾多,形成一個縱橫交錯的古道網絡。古道分成縱向和橫向。縱向古道從山腳通往山頂,俗稱“嶺”;橫向古道就是近乎水平方向的古道,俗稱“橫路”。銅山村的縱向古道除了銅山嶺古道,還有九珂嶺古道、冷埡古道、十八垅坑古道、梅筻嶺古道、小嶺古道、燕寮古道等;橫向古道有上王寮至梅筻古道等。這條古道長達7.5公里以上,基本上都在海拔700米左右的山頂上穿行,往東鳥瞰,括蒼山巒如海,向西遠眺,永康大地如棋盤,是一條絕妙的高山旅游路線。

[ 古道攻略 ]

如果從金華市區出發,可以在永康方巖出口下高速,驅車至后淺村。后淺至廟口一段,因為修公路古道已有毀壞,今年打算進行修復,目前正在進行設計。古道保存完好的一段,是從廟口村“武肅王生祠”附近起始。

一條小溪伴隨古道綿延。一開始,古道較為平坦。走不多久,就能在路右側看到一個礦洞遺址,洞口長滿苔蘚,頗有些神秘感。再往上走,就到了林坑。這是一個小小的自然村,一條蜿蜒小路通向幾座土房子,雖然是平常的風景,也有幾分詩意。

過了林坑村,山路漸漸開始陡峭。古道幽靜,因為正是春筍季節,偶爾能遇見幾個挖筍人。路邊野花競相盛開,映山紅掩映在草木之間,如一簇簇小小火焰。古道周圍森林覆蓋率在85%以上,山間空氣清新,根據實測,空氣負離子最高達到每立方米2000個。

到了銅山嶺腳,可以看到一個涼亭。涼亭有路標,往右可以沿新嶺通往獨松村,另有一條路通往小嶺頭,往上就是銅山嶺。銅山嶺較為險峻,1930年,紅軍第十三軍第三團成立不久,就在銅山嶺和敵軍首次交鋒,大獲全勝。

銅山嶺頭也有一座涼亭。過了涼亭,往左有一條路通往銅孔坪,走20分鐘左右,可以到達仰天燈盞的吳越銅礦遺址。靠近大秧田處,有一路碑,往下通往銅山,往上通往縉云。

在大秧田村可以吃個午飯略作休息。這里的農家樂是真正的農家樂。款待路人的有純天然無添加的玉米餅,山民自己做的雪菜,自己腌的肉,剛挖出來的筍。幾個老人一輩子守在這兒,看著古道上的人來來往往,有著一肚子的經歷和故事。吃飯之余,和他們聊聊天,也是很有興味的事。

如果到了大秧田還覺得沒有走過癮,可以原路返回一段至銅山嶺腳涼亭,再沿新嶺一直走到獨松古村落。新嶺原有很多楓樹,因此又叫楓嶺。楓樹腳山風習習,楓葉濃陰蔽日,樵夫路客都要在此歇腳納涼。遺憾的是,楓樹大多已被砍掉。但是,新嶺古道仍然有著優美景色。因為走的人多了,石板路被磨得發亮,尤其夕陽西下之時,太陽的余暉照在石板上,閃爍一片金光。