湯松古道:鹽商騾鈴何處聞,舊時繁華今猶存

一個有關寶藏的傳說

新聞中有關湯松古道的描述,僅有寥寥數語:從山坑至銀嶺、珊瑚,全是青石路面, 原是松陽古市到湯溪縣的古鹽道。沿途可觀梯田、瀑布、古樹群、茶山等。春觀油菜花、映山紅、秋賞紅楓。

它從婺城區塔石鄉的山坑村起始,途徑墳巖村、珊瑚村,再到銀嶺村,最后的終點是麗水的松陽。古道連接婺州府、處州府、衢州府, 地處三府交界。三地的山民往來交流,這條古道便是交通要道。

它因何而美,身世如何?外人不得而知,這也讓它平添了幾分神秘感。或許,它是一首深沉的詩,曲折蜿蜒、幽長無盡,抑或,那里有著數不盡道不明的歷史故事,散落在古道斑駁的青石板上,默默等待著后人前往感悟、傾聽。

去的那一天,天光云影,在山坑村,眼前是古道起點的石板路,我竟嗅到了一股透骨的涼氣,似乎來自于腳下漆黑的老石板,幽幽地、蜿蜒地通往大山深處。

在當地,這條古道相關的往事中,有一個寶藏的傳說。這個傳說與朱元璋有關,塔石的山民世世代代流傳一個說法:朱元璋率兵路過這條古道,就在古道旁遺落了一批寶藏。

傳說中的藏寶地,是在一條名為“湯松”的古道上。數百年來,對于幻想著某一天發家致富的人來說,行走在湯松古道上,便是踏上了一條“探寶之路”。古道上的一個木結構涼亭,名叫“上涼亭”,傳說寶藏就在此地。十幾年前,十多個村民拿著鋤頭在涼亭附近挖地三尺,至于有沒有挖到寶貝,外人不得而知。

上涼亭:相傳朱元璋曾在此遺落寶藏,十幾年前,當地人在此挖地三尺找寶貝

姑息不說“朱元璋的寶藏”的傳說是否有根據,史學界對于朱元璋在金華的足跡卻已有諸多考證。浙江師范大學人文學院碩士生導師龔劍鋒認為,朱元璋屯兵金西是有可能的,當時朱元璋進攻路線是安徽到蘭溪,再到金華。傳說胡大海打金華未取,大軍被阻擋在城西。途經金西暫駐,是合理的解釋,金西一帶很有可能就是朱元璋攻打金華前的主要根據地。

600多年前,朱元璋得知金華久攻不下,親率部隊前來增援,不但屯兵金西,還在九峰山遇謀士劉基、宋濂,不勝欣喜。

《明史·太祖紀》有云:“一日城中人望見城西五色云如車蓋, 以為異及。是乃為太祖駐兵。”有一種說法認為,“五色云”的太祖駐兵營地,就是湯溪的湯塘四周廣闊平坦的田野。朱元璋坐鎮金華,于1359年9月命常遇春攻取衢州,1360年,命胡大海攻取今上饒等地。算起來,有20個月左右時間,朱元璋的部隊大本營在湯溪。湯溪是“南走甌括,北蔽嚴明”的戰略要地。而且當年“太祖高皇帝龍飛啟運之初,其侍帷幄以贊謀,由居廟堂而定制作者,大抵多衢婺之人”,說的就是劉基、宋濂等人。

而同在金西的湯松古道,便也很有可能留下朱元璋的行軍足跡。一個神秘的寶藏傳說,與一段歷史故事不期而遇,算得上意外之喜,行走在古道,恍若隔世。

古道風光透出的生活百態

不過循著探寶的路,好奇的探秘者、驢友一撥又一撥前來,湯松古道的美逐漸被外人所知。

人多時,山坑村村主任李榮貴的家,都擠進不少投宿的游客。他家位于村西,正好處在古道的起點上。數十年來,他就守著這條古道,坐看行走在路上的人來人往,古道上的一切,他再熟悉不過。

山坑村有506年的歷史,然而村里人卻說不清,湯松古道有多少歲了。有村民猜測,古道的歷史也有500多年了,可能是先有古道后才有村。

湯松古道給人的初印象,是一片火紅。這里種植著大片紅葉石楠,66歲的山坑村村民蘇金龍就沿著古道,把一株又一株苗木用扁擔挑出來,運到城里去賣,于他而言,這是一條致富路。

在上世紀90年代以前,山坑村以西的山上不通公路,湯松古道是附近村民出門的第一選擇。從山坑出發,沿著湯松古道,可以走到金華與松陽交界的珊瑚村、銀嶺村,最后抵達松陽境內。一路上,全是舊時留下來的青石路面,斑駁之間透出歲月滄桑。

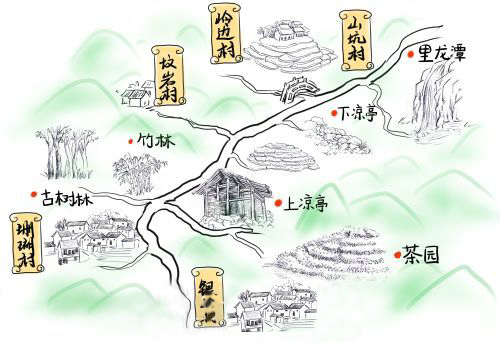

湯松古道手繪圖

湯松古道天然去雕飾,保持自古以來的原汁原味。古道過去什么樣,現在還是什么樣。古道上要是破了一段,山里人會就地挖石頭填上,古往今來,莫不如此。

李榮貴清楚地記得,山坑村與古道一衣帶水,曾繁盛一時,來往行人一多,山坑村便成了驛站,店鋪林立。半個世紀前,光村里的副食品商店就有十七八家,集市上的肉鋪有五六家,周邊各地客商云集于此,村里的老街上人川流不息,茶館里,人們嗑瓜子聊的,那是天南海北的故事。“六七十年代,湯松古道上,一天還有好幾千人走。”山坑村一度成為山坑區,山坑出來的小伙子找對象,姑娘們都高看一眼。

忽然有一種錯覺,這個小村落就好比是如今的“高速公路服務區”,風塵仆仆的路人渴了,這里有水;餓了,這里有熱騰騰的飯菜;累了,這里有旅店,就此歇下……

走出約兩公里,偶遇古道上第一個歇腳點:下涼亭。舊時,絡繹不絕的騾馬隊伍排出一字長蛇陣,浩浩蕩蕩行走在這里,山里的土特產和人們的生活用品,就這樣被一車車運出大山。鹽商們累了、乏了,便和衣在亭中打個盹,醒來后繼續上路。

如今的下涼亭已不能為路人遮風擋雨,只有兩面破敗的墻訴說歲月滄桑,厚厚的青苔蔓延開來,“封印”無數往昔的影子。

古道邊有一條分叉小路,粟裕將軍和他領導的工農紅軍挺進師就從這條古道上走過。的確,塔石作為金華的“革命老區”,交椅山村是紅軍活動駐地之一,村內現存的標語有“當紅軍最光榮、紅軍是工農自己的軍隊、農民起來實行土地革命、打倒賣國的國民黨”等七幅標語,用黑墨書寫在民居的土墻上。1935年,粟裕、劉英率領的工農紅軍挺進師,就曾在塔石這一帶開展革命活動。

青石板的古道,沿著東西走向的山脈,修在了半山腰,一路向西,緩緩而上,循序漸進。當年的開路先鋒們不但有智慧,還頗有遠見。不似有的古道那般坡陡路險,似乎考慮到了挑擔者、馬隊的通行便利。因此,走起來沒有那么費勁,而事實上,這條古道的海拔并不低,高處約800米,低處約400米。

一條古道上的風景,隱隱約約能從一個側面看出當地山民的生活百態。春意正濃,路旁的油茶樹抽出嫩綠的新芽,枝椏延伸到古道上, 調皮地與游人“擊”個掌,生機無處不在。當地人說,從起點處的那一片紅紅火火的石楠,再到沿途時不時可見的油茶樹,無不透出當地人靠山吃山的傳統。李榮貴說,油茶樹業是當地主要的經濟作物之一,山茶油是塔石的一大特產,這里的山民幾乎都有榨油茶籽的習慣,除了留夠自己吃的那一份,其他的都賣到大山外面去,他們漸漸明白,這些生態、綠色的山里土貨,運到城里,就是相當搶手的好東西。

78歲的徐石發步履矯健地行走在古道上,肩膀上,背著一整根重約10公斤的毛竹,腰間綁著一個白色布袋,里頭裝著5公斤春筍。“20多斤東西背在身上爬山,不累嗎?”“嗨,山里人,早就習慣啦。”

徐石發是古道附近墳巖村楊婆嶺自然村的村民。這已經是他這一周來第二次上山砍柴了。“砍一根毛竹當柴火,順便挖點筍燉臘肉吃。我家睡的棕床,也是從山上采的料。”在他看來,活到這把年紀,對這片山、這條古道有很深的感情,滿山是寶,生活離不開。

一場突發的冰雹與一盞“珊瑚霧云”

目送徐老漸行漸遠。不經意間,天逐漸陰沉下來。雨點落下,越來越密。氣象預報預測當天無雨,于是都沒有帶傘。這一段古道邊多為矮灌木,避無可避。俗話說,晴帶傘,飽帶飯,后悔不已。

雨越下越起勁,這場突如其來的大雨,澆得人從頭到腳透心涼。那一刻,真真切切感受到什么叫前不著村,后不著店,那一刻,才真正感受到古道涼亭、沿途村落的意義所在,它們一如浩渺大海中的小島、沙漠中的綠洲,是可供休憩和擋雨的避風港。于是,恨不得踩上三太子的風火輪,一咕嚕沖到上涼亭、珊瑚村,雨下了約莫半個小時,“快看!冰雹!”李榮貴喊道。一粒粒白色小珍珠掉落在青石板上,發出“噼里啪啦”的聲音,彈起來,又落下去,頑皮得跳躍著。

我們找到一處灌木叢躲避,一邊向珊瑚村求援。電話那頭二話沒說,迅速派了人上山送傘。這些事,在過去并不鮮見。行走在路上,干糧吃完了,累病了、摔傷了,誰要是有點困難,只需捎個信,就近的村就便會來人幫上一把。

這條古道像一條紐帶,將村與村、縣與縣緊緊串聯在一起,既是鄉親們互幫互助的“愛心廊道”,也是沿線村民利益共享、榮辱與共的“生命廊道”。

雨小一點時,接著趕路。與送傘人的匯合地,恰好就是上涼亭。那個傳說中埋了朱元璋寶藏之地。相比下涼亭,上涼亭保存較為完好,木結構屋頂和土墻, 一看就是老祖宗留下來的東西。上涼亭對面,幾株野桃樹開得旺,莫非,朱元璋的寶藏就在這片桃林之下?

無力考古,只好趕路。天漸漸放亮,撥云見日,來了一場“太陽雨”,一道彩虹躍然空中,樹葉縫隙間透出的光影,點滴灑在石板路上,美不勝收。走著走著,烈日當空,天徹底放晴,正所謂十里不同天,便是如此。忽然樂觀地想,見過了這一路的風雨和彩虹,一切都是最好的安排。

繼續徒步七八里路,眼前的山坡上,出現一片碧綠的茶園。眼下正是采茶的時節,對于茶農來說,這是一年當中最忙碌的時候。

這種茶,有一個好聽的名字:“珊瑚霧云”。據說,在山民們眼中,這些茶就好比是塔石的“龍井”。一位老茶農告訴記者,這片珊瑚村附近的山坡上,由于海拔高,這里常年云霧繚繞,雨水頻繁,是種茶的絕佳地塊。“珊瑚霧云”由此得名。

古道上的高山茶園,海拔800多米,是珊瑚村當地特產,名叫“珊瑚云霧”。一年當中多數時候,這一帶都是云霧繚繞,因此得名,這是當地山民引以為傲的特產。

一口閩南腔,藏著怎樣的歷史淵源?

越過茶園,順坡而下,穿過一片茂密的竹林,一個小盆地盡收眼底。座落于湯松古道旁這處盆地的珊瑚村,一樣有著神秘而傳奇的往事。這個群山環抱的小村落,海拔有800多米,宛如與世隔絕的世外桃源。巧的是,在民國時期,塔石鄉曾名“桃源鄉”。

古道竹林,穿過這片竹林,就到了桃花源一般的珊瑚村

白墻黑瓦,呈現出古樸的徽派建筑風格,依然傍水的小山村別有一番風味。全村只有180多人,絕大多數村民都姓廖,據說,他們的祖先是清朝雍正年間從福建上杭古田(即著名的古田會議所在地)遷移至此的。廖氏族人在這里繁衍生息,迄今已歷十七代。因而,與當地金華人不同,村民們說的是閩南方言。

珊瑚村全景

廖氏祖先緣何遷居于此?宗譜一翻,謎底揭曉。據《珊瑚廖氏宗譜》記載,廖氏先祖名叫廖文仕,說到他搬家的故事,可謂一波三折。

雍正元年(1723年),當時廖文仕正當年少,家中弟兄好幾個,都想出去發展。那時,就有宗親去浙江江山、蘭溪等地謀生,生意做得不錯,買了房子和田地定居下來,廖文仕也想去浙江。南行至浙地湯邑(湯溪)山區謀求立業。幾經周折,在塔石鄉岱上倉門里一財主家打長工并入贅,然好景不長,財主經常欺侮他。他決心離開這里,她的妻子看在眼里,愿生死相依。于是,兩人挑著行李去開創新生活,他們沿著湯松古道一路向西遁入大山深處,不經意間,四周豁然開朗,三個湖型山坳環繞著中間的小盆地,這里天藍水美,草木森森,與世無爭。夫妻倆欣喜萬分。于是,廖氏先祖在此繁衍生息,并依地形取名為三湖村。后來,有村民認為,村名應更雅一些,遂改名為珊瑚村。

村支部書記廖旭榮說,村里人最引以為傲的,是后山上這片古樹林,四五百歲的紅豆杉、100多歲的楓香和黃山松,春天里,古道和村落都是彩色的。沿途的梯田、瀑布、古樹群、茶山、竹林……漫山遍野的油菜花、映山紅,如同一幅油墨畫。很慶幸,能在最美的季節遇見你。

古樹林旁,義烏市民老王來了就不曾離開,他租下了一棟房,一心做他的“陶淵明”。他有幾分田種種菜,水池里養了魚,房子正在裝修,逢年過節,打算把一家人都接過來一起住。“山里空氣好,水好,都是山泉水,把城里買來的魚帶進來,在水池里養上半個月,撈出下鍋,魚肉的味道都變得純凈了許多。”老王說。

平時不住時,這里便作為民宿。無論是山坑村,還是珊瑚村、嶺邊村,開發旅游資源、發展民宿和農家樂,已成為村民們的共識。商隊的陣陣馬蹄聲,伴隨著古鹽道的沒落煙消云散。如今,鹽商走了,游客來了,商機猶如昨日重現,古道旁的山民又有了新的希望。正是:鹽商騾鈴何處聞,舊時繁華今猶存。

余倉古道:湯松古道同胞兄弟,號稱“游客必去”

在余倉村,除了花海,還有梯田、瀑布、古樹群等景觀,古樹以楓香等闊葉樹為主,村口有一對石拱橋,山澗穿過古樹群流入梯田,高山梯田呈現出一派雄偉秀麗的景象。疊加式的瀑布群氣勢磅礴,可沿古色古香的游步道近距離觀瀑布。村莊路旁種植了100多畝梨樹,3月底至4月上旬可以觀賞到梨花勝雪的美景。

在山坑村東邊,直線距離約為2公里的地方,有一個余倉村。那里有一條“余倉古道”。它有500多年的歷史,與湯松古道一樣,也是一條古鹽道,二者共同點頗多,可謂是同胞兄弟。在塔石的諸多旅游攻略中,余倉古道號稱“游客必去”。

“余倉古道”始于壁下村,終點在岱上村,海拔約為六七百米,全長約4公里,古道被余倉村一分為二,兩段路都是2公里左右。

余倉村村口,一條飛流瀑布氣勢磅礴,珠璣四濺,它叫“五疊瀑”。順著游步道而下,瀑布分為五層,落差約有100多米。頭頂的銀杏葉,落入層層飛瀑,這般意境,難得一見。此處作為“古道第一景”,并不為過。古道沿途全是密密麻麻的梯田,甚為壯觀。

里龍潭

嶺邊古梯田

余倉村是一個古村落,古道與村口交界處,也有一個古樹林,有200多株老樹全是百年古樹。除了古楓樹,還有苦楮、青櫟等。去了余倉古道你才知道:原來古楓樹可以這么大、這么高,楓葉可以這么紅。村里68歲的老會計鐘隸靖說,自古以來,塔石就有一句話:“上陽源頭的屋,高田余倉的谷。”余倉自古就是富庶之地,糧倉里常有余谷。元末清初, 葉姓人從天目山遷入此地。據說跟在牛頭山修煉成仙的葉法善同宗同源。

每到節假日和周末,來余倉自駕游的私家車經常在村口排起了長隊,來走古道、在農家樂吃飯的游客絡繹不絕,“古道經濟”紅紅火火。

古道攻略:

出行提示:婺城區塔石鄉,從市區出發,沿白湯下線—湯蘇線,最后抵達古道起點山坑村。步行入古道,路線為:山坑村—墳巖村—珊瑚村—銀嶺—松陽。

旅游建議:目前,這條古道保存最為完整的一段,是山坑村—墳巖村—珊瑚村這前半段,路程也不長,全程5公里。由于古道的多數路段較平緩,步行時長約3小時。

建議在湯松古道起點處,先游覽古道北側嶺邊村的古梯田。春光無限好,這是這條古道周邊景點中最壯美的一個。可在古道附近住一晚,看繁星點點的星空和銀河,早晨起來看日出,嶺邊村、山坑村、珊瑚村都開發了民宿和農家樂,吃住不成問題;山坑村有一個瀑布,名為“里龍潭”,也可以去看一看。

從起點出發爬古道,出發約半個小時,可見下涼亭,可休息一下接著走。再往前是墳巖村,但需走古道的岔路前往;過了墳巖村,再走約兩公里,便是上涼亭,爾后,遇到一個路口,分別通往龍游、松陽、湯溪、珊瑚村。建議往西北方向走小路前往珊瑚村。

再往前走近兩公里能到珊瑚村,沿途能遇到一片茶園,下坡后入一片竹林。珊瑚村的古樹林是不得不去的景點。

當地特產: 最受游客歡迎的,非塔石番薯干莫屬。塔石的眾多村民,每年都有曬番薯干的習慣。這里的番薯干香甜可口,讓人欲罷不能。到了珊瑚村的高山茶“珊瑚霧云”也是好東西,可向當地村民買一些來;春天進山,既能過一把挖筍的癮,也少不了帶些春筍回去。也不知為何,塔石的筍有點甜。

相關鏈接:推薦另兩條塔石古道

棺材古道: 這條名字聽上去實在太詭異了,令人瘆得慌。古道的所在地,老人們都稱呼這里為“棺材坑”,因此得名。據說,棺材古道已經有好幾百年的歷史,一些驢友嫌這個名字太難聽也不吉利,把它改名為“官財古道”。

古道路線:從小埠口村—下塢村,它是下塢村人進出大山的交通要道。七八年前,下塢村已經搬空,驢友們稱它為“神秘無人村”, 古道變得人跡罕至。這條古道地形很特別,有33個拐彎,左一個右一個穿插著,一共33個拐。

古道上有煤礦洞遺址,有冷水孔、紅色苔蘚巖石,還有一個烈士墓,早些年,當地小學安排掃墓活動,就去這個烈士墓。

東嶺古道: 塔石村—東嶺村—高田村,全長1公里多,徒步半個小時。從塔石中心小學邊上的小路進去,繞過小學操場的圍墻,就可以看到前往東嶺的石階路。

一路上,石階很完整,很適合帶著小朋友參加親子徒步活動,一起去鍛煉身體。古道兩旁翠竹連綿。爬完東嶺的山路,可以看到對面的高田村(已搬空),可以直接從東嶺徒步過去。在高田村有一顆華東六省最大的紅豆杉,可考證的年數已經有至少500年以上的樹齡。